科普文章

【肺癌诊疗先锋】第十三期:生命的韧性——一位与小细胞肺癌共舞十七载患者的漫长旅程

在我作为肿瘤科医生的职业生涯中,有些患者会以他们惊人的生命力,为你深刻诠释“奇迹”与“韧性”的含义。今天我想分享的,是H先生(化名)的故事。他的病历档案厚重得超乎寻常,时间跨度长达十七年,这本身就是一个属于医学的胜利,更是一曲关于人的生命赞歌。

第一章:初战告捷

(2008年)

2008年的春天,H先生因咳嗽发热走进我的诊室。那时的他,正值中年,脸上的焦虑清晰可见。影像学的结果和气管镜下的新生物,将诊断引向一个令人警惕的方向——左下肺小细胞癌。这是一种以“凶猛”著称的癌种,进展快,易转移。

我们迅速组建了治疗团队,为他制定了严谨的放化疗综合策略。我至今记得与他和他家人的那次长谈,我们坦诚地沟通了疾病的严峻性,也清晰地描绘了我们的作战计划。令人欣慰的是,H先生展现出了极大的勇气和信任。他出色地耐受完了全部2周期化疗+放疗+4周期巩固化疗的强化治疗。

更令人欣喜的是,治疗的反应非常好。之后的五年里,他每次如期归来复查,影像上都干干净净,我们一次次地握手庆祝。临床上,我们称之为“临床治愈”。他不仅活着,而且生活质量很高,重新回归了正常生活。第一个五年,是现代肿瘤学力量的体现,也是医患携手创造的第一个奇迹。

第二章:迷雾与弯路

(2016年)

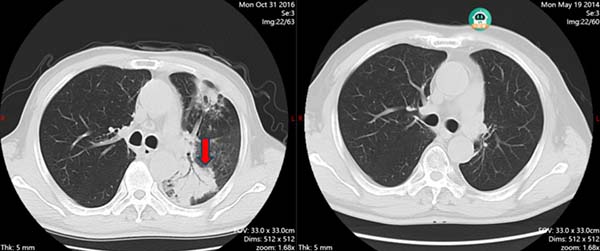

然而,与癌症的博弈,永远充满了意想不到的转折。八年前,他再次出现咳嗽气短。当在他的左肺发现新的阴影时,我们所有人的心都揪紧了——最担心的“复发”难道来了吗?

但医学需要的是证据。我们一遍遍地为他进行气管镜、痰检、甚至穿刺活检。这个过程对患者而言,是巨大的身心煎熬。就在我们高度怀疑肿瘤时,病原学证据却指向了一个令人意外的方向:堪萨斯分枝杆菌感染——这是一种非结核分枝杆菌。我们立刻调整航向,转向抗感染治疗。

虽然过程曲折,但排除了肿瘤复发,这本身就是一个好消息。经过一年的抗感染治疗,他的病灶稳定了。这次经历,像一场突如其来的大雾,我们一度迷失,但最终凭借细致的侦查,找到了正确的出路,也再次守护了他的健康。

第三章:再遇强敌与重拾信心

(2022年-至今)

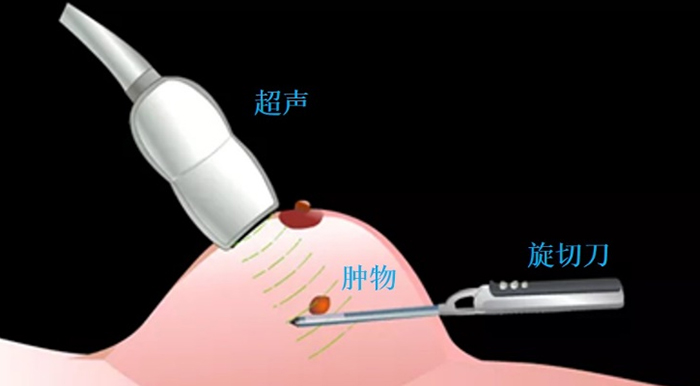

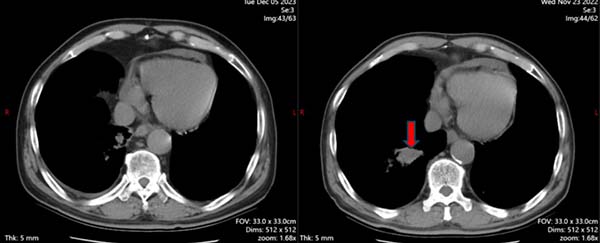

平静的日子持续到2022年冬天,H先生咳嗽喘憋的症状再次加重。这一次,病灶出现在了右肺。凭借职业的敏感性,我意识到这极有可能不是旧敌的重来,而是一个新的“敌人”——第二原发癌。

尽管老人年事已高,且身体历经多次治疗,但我们深知,不能放弃。再次气管镜活检成为了关键。当病理结果回报“鳞状细胞癌”时,我们验证了判断。这不是小细胞癌的复发,而是一个全新的、需要完全不同策略去应对的癌症。

我们首先尝试了化疗,但效果不尽如人意。放疗也未能遏制它的势头。那段时间,是病程中最艰难的阶段,看着病灶在影像上进展,我们能感受到他和家人的沮丧。但我们从未停止寻找新的武器。

免疫治疗的出现,为我们打开了新的曙光。在完成了数个周期化疗后,我们为他介绍了免疫治疗。当我向他解释这种疗法是如何激活他自身的免疫系统去攻击癌细胞时,我看到了他眼中重燃的希望。最新一次的评估显示,病情得到了有效控制!这一刻的欣慰,无以言表。

回望这十七年,H先生的旅程远非“确诊-治疗-康复”的简单直线。它是一幅由坚持、意外、困惑、信任和希望共同绘就的复杂画卷。

他不仅仅是一个“左下肺小细胞癌患者”,他是一个生命的勇士,先后战胜了高度恶性的肿瘤、特殊部位的感染,如今正在与第二个癌症进行着坚韧的周旋。他的故事,深刻地揭示了医学的不确定性,以及在这种不确定性中,医患之间建立的深厚信任和并肩作战的情谊所具有的巨大价值。

作为他的医生,我深感荣幸能陪伴他走过这漫长的十七年。他的韧性不断教育着我,提醒我不仅要关注影像上的病灶,更要看到病灶背后那个鲜活、顽强、值得为之奋战到底的人。未来的路仍需谨慎前行,但我们充满了信心与期待。

上一篇: 【胸科科普】肺癌、肺结核“一扫双筛”检查

下一篇: 【胸科科普】肺结核和肺癌知识宣传