百姓聚焦

【医生笔记】8 个月 “食管危机”:双镜联合如何 “拆弹” 成功?

初识患者

在一个再平常不过的门诊日,59 岁的老吕带着困扰他长达 8 个月的难题,踏入了北京胸科医院的大门。

8 个月前,老吕因进食后出现哽噎感,前往北京一家三级医院的消化内科就诊。经过检查一喜一忧两个消息让老吕犯了难。好消息是,内镜下并未呈现出食管癌的典型表现;但坏消息却是,食管上确确实实长了个东西,其表面黏膜光滑,很可能源自黏膜下层。超声内镜和胸部 CT 给出的诊断结果显示肿物肿物大小足有 5 公分,来源于食管固有肌层,平滑肌瘤的可能性较大,但它向内压迫食管管腔,致使食管狭窄,进而造成了进食后的哽噎感症状,向外突出于食管外壁,并且与支气管、主动脉关系紧密。

虽然是个良性瘤,但这个位置,如何治疗却成了棘手难题。因为这个肿物体积庞大,一部分位于食管壁外。若在内镜下治疗,需进行全层切除,这会导致穿孔,而穿孔后消化内镜难以对创面进行有效闭合,形成食管瘘的概率极高。而胸外科医生的顾虑更多,胸腔镜下分离肿物可能损伤食管粘膜层,引发食管瘘,镜下缝合后还存在食管狭窄的风险。特别是肿物位置深,与气管、主动脉相邻,一旦术中伤及这些重要组织,会造成气管瘘甚至大出血。最终老吕辗转多家医院给出的结果是,定期复查,待到 “迫不得已”时再做处理。

老吕和家人这下犯了难,虽说确定是良性病变,但进食哽噎感的症状并未缓解,而且食管里藏着个肿瘤,就像胸口压着一块大石头,始终让人心里不踏实。不甘心的老吕来到北京胸科医院微创中心找到了我们,寻求手术治疗的可能性。

治疗过程

听了老吕的经历,了解了他的病情,看到他手术意愿十分强烈,北京胸科医院微创中心的主任医师杨磊决定帮助老吕,取掉这个卡住老吕多年的肿物。

说归说,做归做,老吕的手术风险非常大。如何在风险最小的情况下进行肿物的切除,是医生需要解决的问题。肿物的食管壁外这一部分,胸外科有着丰富的手术经验,如何精准地游离食管壁内这一部分肿物,减少食管损伤和狭窄的风险呢?杨磊决定联合医院消化内科一同制定方案。

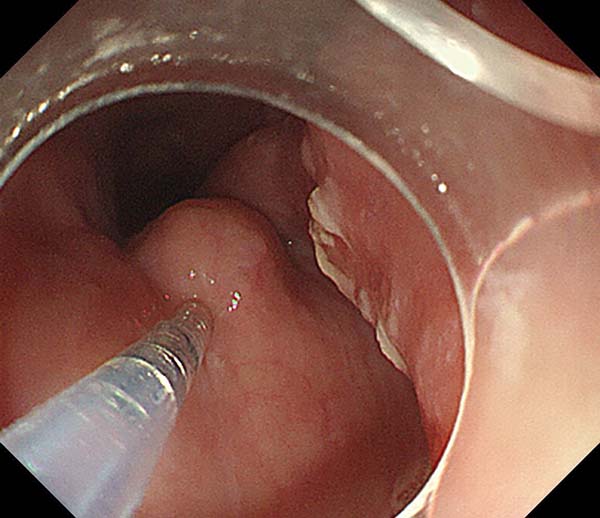

消化内科主任何玉琦给出建议,肿物的壁内部分可以采用STER手术,也就是内镜经黏膜下隧道肿物切除的方式进行。简单来说,就是在食管壁上打一个隧道,进入病灶部位,将病灶与正常的食管壁分离,随后关闭隧道,这样能够最大程度上保持食管壁的完整性,避免穿孔和食管瘘的形成。随后再由外科医生进行壁外部分的分离。手术结束后,再进行一次胃镜检查,明确有无瘘和狭窄等情况,同时胃镜下置入一根空肠营养管,恢复期间采用营养管肠内营养,为食管黏膜愈合提供条件,最大程度上避免食管瘘的形成。就这样,医院最终决定,采用胸腔镜、消化内镜“双镜合璧”的方式为患者进行食管平滑肌瘤切除术。

方案确定,第二天,老吕的手术如期进行。在手术室和麻醉团队的保驾护航下,消化内科操纵着消化内镜完成肿物与黏膜层的分离,随后胸外科用单孔胸腔镜游离肿瘤与食管肌层,完整切除并取出肿物,缝合食管肌层,最后消化内镜再次检查食管黏膜无破损,食管无狭窄,使用金属夹封闭隧道,并置入空肠营养管。3个小时,手术顺利完成。一个7.0*3.0*2.0cm的肿物被完成切除。

治疗效果

术后老吕的恢复可以说是一天一个样。术后第一天,老吕已经能进行肠内营养并下地活动了;术后第三天,拔除了胸腔引流管,疼痛也减轻了不少;术后第六天,老吕术后恢复良好,顺利出院。

一个月后老吕来到门诊进行复查,吞咽困难的症状得到明显缓解,伤口愈合良好,无术后并发症的发生。术后最终病理诊断为平滑肌瘤。

医生叮嘱

治疗告一段落,术后我们并没有什么需要特殊叮嘱老吕的内容,加强营养,定期复查即可。压在老吕胸腔8个月的大“石头”,在胸科医院短短一周就解决了,老吕很开心。而过程中两个科室共同解决的困难、承担的风险,只有我们自己知道了。

医生感悟

单孔胸腔镜技术和内镜经黏膜下隧道肿物切除术都是临床上比较成熟的技术,其他医院没有选择进行手术,不代表手术能力的不足。患者在北京胸科医院治疗的成功,得益于内外科合作诊疗的模式。一方面,以患者为中心,避免了患者在医院四处问诊的困境;一方面,内外科医生术前共同讨论治疗方案,互相取长补短,可以最大程度上避免手术风险,为患者提供最优的治疗方案。此后消化内科和胸外三病区又分别收治了一例食管平滑肌瘤的病人进行双镜联合手术治疗,这种合作模式在更多病人身上得到了延续。

本篇作者

王思诣,首都医科大学附属北京胸科医院消化内科医师,内科学硕士。主要从事消化内科常见病的诊治、胃肠镜检查等。

科室介绍