科普文章

【肺癌诊疗先锋】第十一期:从濒死到重生,一个肺癌晚期患者在胸科医院的120小时战役

电梯门即将合拢的瞬间,段女士感觉肺里的空气正被一只无形的手攥紧。监护仪尖锐的警报声像根细针,刺破北京胸科医院肿瘤中心回廊的寂静——这是她意识模糊前最后的记忆。

绝境里的微光

2025年初夏的阳光炽烈如火,可段女士的世界却一片冰封。当担架车碾过急诊大厅的地砖,她每一次呼吸都像吞咽碎玻璃,嘴唇紫得像熟透的桑葚。监护仪上跳动的85%刺痛了所有人的眼睛——这个氧饱和度数字,意味着她的身体正在溺水。

“心包积液2.5cm,右肺快被胸水淹没了!”急诊医生的声音带着焦灼。超声探头下,心脏像被灌满水的气球,每一次跳动都显得无比艰难;右侧胸腔里,深褐色的积液已经漫到了第二根肋骨,相当于把右肺泡在了水里。

女儿颤抖着递来的转诊单上,三家三甲医院的拒诊理由如出一辙:“风险过高”。她抓住肿瘤二科李杰主任白大褂的手指关节泛白:“哪怕只有万分之一的希望……”话音未落,监护仪突然发出一阵急促的尖叫,心率瞬间飙到140。

与死神的百米冲刺

“启动肿瘤急症绿色通道!”李杰主任的声音像定海神针。十分钟后,超声科张医生推着机器冲进抢救室,穿刺针在实时影像引导下精准刺入心包腔。当暗红色液体顺着引流管汩汩流出时,段女士感觉那只攥紧肺的手终于松了松。

“3天了,总算能喘口气了。”她在第二天清晨轻声说。但医护团队知道,这只是马拉松的第一公里。就在生命体征刚稳住的1小时内,钱哲副主任医师的穿刺针已经精准命中锁骨下的肿大淋巴结——要想找到病因,必须拿到病理诊断这把钥匙。

病理科的灯光彻夜未熄。技术员小王盯着显微镜下的细胞,像是在破译生命密码。48小时后,那张写着“肺腺癌IV期”的报告,被护士长一路小跑送进肿瘤二科办公室。李杰主任的手指在报告上敲击着:“送NGS检测,我们需要更精准的地图。”

入院第四天清晨,基因检测报告像带着晨光的信使抵达。“BRAFV600E突变阳性!”年轻医生忍不住提高了音量。这意味着,段女士体内的癌细胞带着特殊的“标记”,而针对这个标记的靶向药,有效率能达到70%以上。

当第一粒靶向药顺着温水滑入食道时,距离段女士入院刚好120小时。

重启的生命时钟

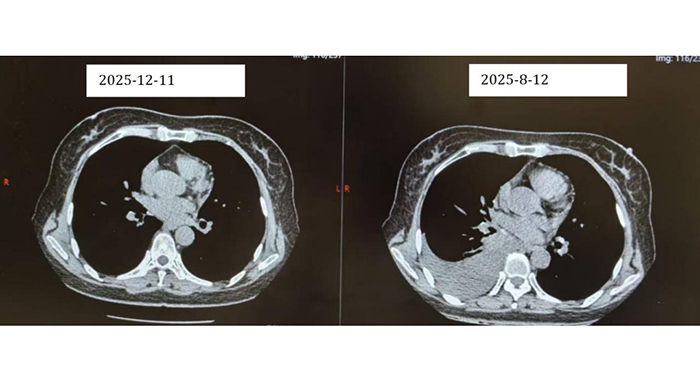

一个月后的复查诊室,段女士推开房门时带着风。CT影像上,原本占据右肺的病灶缩小了42%,曾经压迫心脏的积液消失无踪,肿大的淋巴结像退潮后的礁石般隐去。

“现在爬三楼都不喘了。”她摘下口罩,笑容里带着阳光的温度。病历本上密密麻麻的字迹,记录着这场生命接力的每一个棒次:急诊科的快速评估、超声科的精准穿刺、病理科的连夜检测、药剂科的紧急调药……12个科室的协作,在生死时速中拧成了一股绳。

“晚期不等于终末期。”林根主任在晨会上翻看着段女士的对比影像,“当精准医学的光芒照进每个环节,生命就有了创造奇迹的可能。”

窗外的阳光穿过回廊,在地板上投下流动的光斑。就像那些曾经在黑暗中守护生命的微光,终将汇聚成照亮前路的星河。

下一篇: 【胸科科普】丙肝离你可能并不遥远