科普文章

【医生笔记】多学科护航十三载,抗癌路上勇前行

初识患者

2012年4月的诊室里,57岁的张大叔推门而入时,脚步比寻常患者更显沉重。他坐下后沉默片刻,才缓缓从随身布袋里掏出CT报告,指尖在“恶性可能性大”那行字上微微发颤,眼神里满是不安:“医生,您帮我看看,这东西……到底是啥?”

看着影像,再结合这份报告,我表情有些凝重,因为我大概清楚张大叔的病是个啥,但我没有直说,安慰着他,让他先住下来仔细检查一下。

治疗过程

一、初战告捷:同步放化疗攻克小细胞肺癌

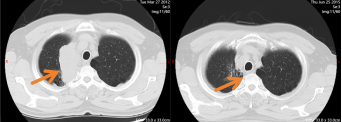

气管镜检查、病理活检等一系列检查后,张大叔被确诊为“右肺上叶小细胞癌局限期”。科室立即组织病例讨论,肿瘤内科、放疗科专家联合评估后,确定了同步放化疗的一线治疗方案——这是局限期小细胞肺癌最规范的诊疗路径。得益于平时硬朗的体质,张大叔对治疗的耐受性远超预期,没有出现严重的恶心、骨髓抑制等副反应。更令人振奋的是,仅完成2个周期化疗,复查CT便显示病灶明显缩小。那时再见到他,诊室里少了最初的沉默,他会主动说起“今天能多吃半碗饭”,紧锁的眉头渐渐舒展,眼神里的忐忑被平静取代。

2012年9月,全套治疗顺利结束。当张大叔看着新的CT报告上“未见明确肿瘤病灶”的结论时,终于露出了久违的笑容。此后数年随访中,病灶始终稳定,我们欣慰地判定:他的小细胞肺癌达到了临床治愈标准。

二、再战制胜:新辅助化疗+手术根治肺腺癌

平静的日子延续到2019年初,一次常规复查时,影像科医生发现张大叔左上肺出现一枚新发结节。肺穿刺活检结果提示“肺腺癌”,且基因检测未发现可靶向的突变位点。针对这一情况,医院立即启动多学科会诊(MDT):胸外科专家评估后认为结节有手术切除可能,但需先通过新辅助化疗缩小病灶;肿瘤内科团队制定了个性化化疗方案;影像科则全程追踪病灶变化。经过几个周期的新辅助治疗,结节明显缩小,达到手术指征。

2019年8月,胸外科团队为他成功实施了肺叶切除术。术后病理报告显示为“Ia期肺腺癌”——这意味着肿瘤被彻底根除,无需后续放化疗,只需定期复查即可。得知结果时,张大叔握着主治医生的手,声音略带哽咽:“没想到二次患癌还能有这么好的结果,多亏了你们!”

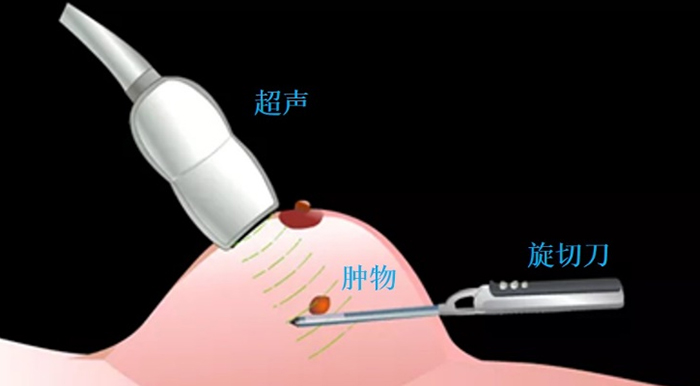

三、三战巧胜:微波消融微创清除新病灶

时间来到2025年3月,随访CT再次发现张大叔左下肺有新发小结节,穿刺病理仍为“Ia期肺腺癌”,无基因突变。此时的他早已褪去最初的惶恐,每次来院都自带保温杯,笑着和护士打招呼,说起复查流程比年轻患者还熟络。全院MDT再次启动,呼吸科、介入科、病理科专家反复研判后认为,鉴于患者有两次肺癌病史且年龄增长,微创的微波消融治疗比手术更适合。今年5月,介入科团队为他完成了微波消融术,整个过程仅耗时半小时。6月复查时,消融病灶已完全坏死,无复发迹象。

图1 第一次诊断肺癌,同步放化疗后右肺肿块消失

图2 第二次诊断肺癌,新辅助化疗后左肺病灶明显缩小,随后手术切除

图3 第三次诊断肺癌,行微波消融治疗

医生感悟

从2012年到2025年,张大叔的抗癌之路已走过十三载。三次患癌,病理类型不尽相同,却次次都实现了临床治愈——这背后,是多学科协作模式的精准护航:从肿瘤内科的放化疗到胸外科的根治性手术,再到介入科的微创消融,不同学科的专家打破壁垒、协同作战,为每一次治疗都制定了最优方案。而张大叔自身的乐观与坚韧同样不可或缺:面对反复出现的病灶,他从未退缩,始终对医护团队充满信任,严格遵医嘱完成治疗与复查,甚至主动向其他患者分享抗癌经验。

如今,常有年轻患者来向张大叔“取经”,他总拍着对方的肩膀说:“癌症不是绝症,跟着医生的节奏走,保持好心情,日子还长着呢!”看着他挺拔的身影,我也更加坚信:多学科协作的发展与医患之间的信任共振,必将为更多癌症患者撑起长期生存的希望。