重要新闻

【胸科创新大会资讯】聚焦关键问题 助力终止结核——首届胸科创新大会结核病论坛顺利召开

由首都医科大学附属北京胸科医院主办的首届胸科创新大会之“结核病论坛”于2022年11月5日下午以线上的形式隆重召开。论坛邀请了结核病领域的多位知名专家,紧跟国内外结核病研究前沿,重点关注结核病的科研与创新,就“结核病防控策略”“结核病临床诊疗”“结核病基础研究”和“主委观点”四个板块、若干热点问题进行了专题报告。论坛开幕式由中华医学会结核病学分会主任委员、首都医科大学附属北京胸科医院的唐神结教授主持,首都医科大学附属北京胸科医院党委委员、副院长李亮在开幕致辞中强调了终止结核病目标任重道远,需要在防控措施、诊疗手段、基础研究等方面加强合作、不断深耕、共同努力。

01

【防控策略篇】

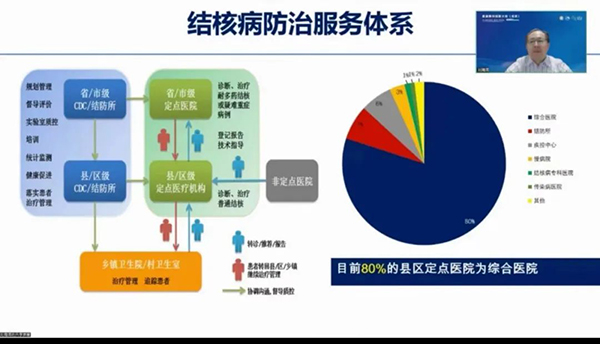

来自国家疾病预防控制局传防司的刘海涛一级调研员首先对我国结核病防治重点工作进行了深度剖析。他回顾了WHO结核病控制策略沿革,从1995年的DOTS策略到结核病遏制策略,再到终止结核病流行策略,同时也回顾了我国结核病防治规划历程,重点剖析了八部委联合下发的遏制结核病行动计划(2019-2022年)。刘海涛调研员在报告中详细介绍了我国当前结核病防治的重点工作,包括结核病防治服务体系建设、实验室能力建设、结核病患者的发现和报告、肺结核患者的治疗、患者的管理和关怀以及重点人群结核病防控等方面。在结核病防治如何高质量发展方面,刘海涛调研员提出首先要明确方向和目标,坚持发现、治疗、管理的主线,以降低发病和死亡为目标,应用和扩展新技术,以切实降低患者负担,破解耐药难题,努力做好我国结核病防治工作。报告极具真知灼见,为结核病防治工作者指出了未来的努力方向。

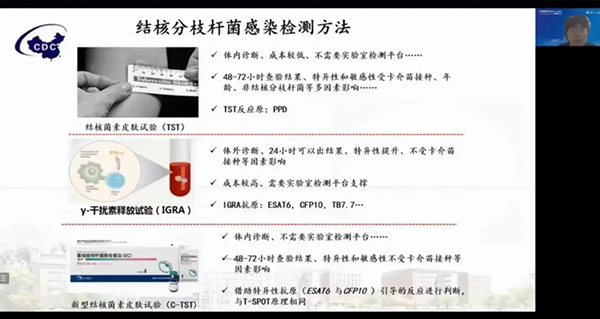

结核分枝杆菌在感染机体后,可以长时间不出现活动性结核病,称为潜伏感染,而在目前还没有更有效干预手段的情况下,对结核潜伏感染者进行预防性治疗是降低发病率的直接手段。作为终止结核病流行策略重要手段的结核预防性治疗在我国的现状如何呢?中国疾控中心结核病预防控制中心的张慧教授对这一问题进行了详细的阐述。报告首先介绍了结核病潜伏感染的检测方法和判定标准,回顾了世界卫生组织策略的主要内容和演变过程,介绍了我国结核病预防性治疗政策的出台情况,并提出了我国目前预防性治疗的目标人群及推荐的治疗方案。张慧教授最后指出,接受预防性治疗的患者同样需要进行完善的登记管理,既方便了对患者的健康教育和督导治疗,又有利于观察用药的不良反应。张教授的报告对于指导结核病防治工作者进行结核潜伏感染筛查和预防性治疗具有重要的意义。

我们正处于不断变化的时代中,需要在不断变化的环境下优化结核病防治策略。围绕这一问题,WHO驻华代表处的陈仲丹博士进行了大会报告。陈教授首先分析了结核病发生发展的风险因素和社会决定因素,全面覆盖和获得诊疗关怀预防服务的影响因素,社会、卫生系统和服务方面的诸多因素以及影响基本干预措施实施覆盖面和效果的因素。为实现终止结核病战略及2030年愿景,需要有效措施的综合应用,而当前的应对力度不足以实现终止结核病的目标,还面临着很多挑战,如病例发现不足,缺乏创新,协调机制不健全等。陈教授指出快速和不断变化的环境也影响着结核病的流行和防治,我国正面临全面转型,为应对变化和挑战,陈教授指出,应当优化结核病防治策略,确定优先地区,确定优先人群,认识和重视差距,找到关键的、需优先应对的影响因素,填补结核病患者诊疗服务链不同环节差距的潜在干预措施,提供以人为中心的、综合的结核病防治服务。陈教授的报告为结核病防治工作者更好的应对挑战和未来更好的开展工作指引了方向。

02

【临床诊疗篇】

真菌是生物界中重要的菌群之一,全球已被描述的真菌至少有10万种。近600种真菌对人类有致病性。肺结核与肺真菌病在发病背景、临床症状、复杂多样的影像学表现等方面具有很多的相似性,两者还可并发。来自首都医科大学附属北京胸科医院、享有“最美科技工作者”和“最美防痨人”荣誉称号、德高望重的马玙教授就易与肺结核混淆的肺真菌病进行了详细的讲述。马教授首先提出肺真菌病影像学表现呈现多态性,在引起肺门、纵隔淋巴结肿大、肺病弥漫性阴影、肺部圆形阴影、肺部空腔性疾病、肺部浸润渗出性病变的常见原因中,都可以看到真菌病的影子。肺真菌病在影像学上还可以表现为肺部孤立或多发结节、血行播散性、肺炎性、空洞性等。马教授展示了多幅珍贵的胸部CT和X线影像照片,让参会者对肺真菌病的影像表现有了非常直观和感性的认识。最后,马教授展示了一例诊断为肺真菌病的病例,并以她多年从事结核病诊疗的丰富的经验提示大家,作为结核科的临床医生,不仅要考虑到结核病,还需要做更多的鉴别诊断,而肺真菌病是不能被忽视的病种。

整个近代史上人类的主要杀手都是从动物的疾病演化而来的传染病,结核病出现在大约7万年前,伴随着人类人口密度的增加而扩大。从疫苗的研发、抗结核新药的出现到耐药结核病的治疗,华山医院的张文宏教授将结核病的发生、发展娓娓道来。张教授还指出,目前在结核病防控中仍存在着很多问题,如结核病诊断普遍延误、结核分枝杆菌感染后存在不同的状态、结核病诊断技术尚有提升空间、WHO报告了敏感结核病治疗首次成功缩短疗程但在中国是否可进行推广、中国耐多药患者仅15%接受登记治疗等。在对中国耐多药结核病治疗方案探索方面,张教授团队也进行了多项临床试验以探索适合中国国情的结核病治疗方案,为结核病防控工作提供了更多的中国数据。

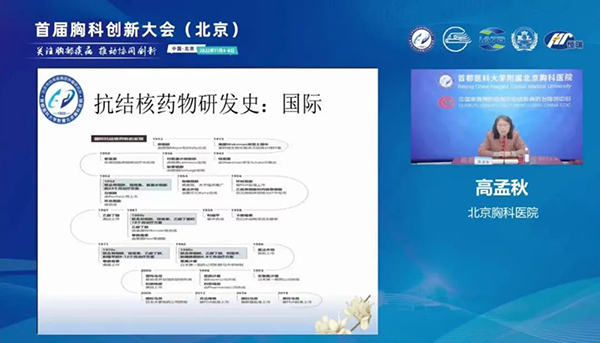

在结核病防控工作中,抗结核药物的治疗是其中非常重要的一环,抗结核药物的研发经历了100多年的历史,目前尚有很多的新药处于研发过程中,我国结核病防治工作者对于抗结核药物适宜剂量和疗程的研究也经历了数十年的时间。但新药上市后仍面临着很多挑战,如安全性数据有限、滥用导致新的耐药、不间断供应等,如何应对这些挑战,首都医科大学附属北京胸科医院高孟秋教授给出了我们的对策。2016年,“抗结核新药引入和保护机制项目(NDIP)”启动,制定了中国抗结核新药有效引入和保护机制,确保抗结核新药能够在具有资质和能力的医疗机构得到正确、合理、安全的使用,使患者获得最佳治疗效果,预防耐药的产生,进而促进规范化诊疗,促进人才团队建设。高教授在报告中详细介绍了NDIP项目的工作模式和已经取得的阶段性成果,为抗结核新药更好的应用和保护提供了中国经验。

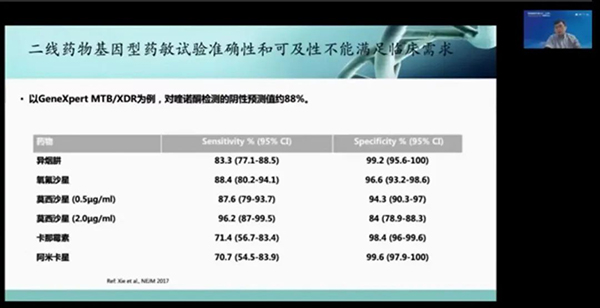

首都医科大学附属北京胸科医院段鸿飞教授在报告中指出,据最新发布的结核病年报显示,约有40%的患者没有得到及时的发现,且大量的新发结核病患者未接受利福平耐药检测,可能导致利福平耐药诊断的遗漏,造成耐药结核病控制的巨大困难。WHO指南已将利福平耐药定义为表型或基因型药敏试验发现耐药,但二线药物基因型药敏试验准确性和可及性仍不能满足临床需求。近年来,非结核分枝杆菌病越来越常见,但却缺乏快速的诊断方法。段教授的报告详细介绍了靶向测序技术,它将超多重PCR扩增和二代测序技术进行了整合,灵敏度更高,检测范围更大,同时可以进行耐药基因检测。这一检测系统适用于多种临床样本,具有重复性高,稳定性强的特点。最后,段教授展示了靶向测序技术在临床中的应用情况,为该技术更好的应用于临床提供了支持。

03

【基础研究篇】

大会还邀请到了长期致力于结核感染与宿主免疫研究的中国科学院微生物研究所刘翠华教授。刘教授在报告中首先介绍了泛素化系统和宿主抗结核感染的固有免疫功能和机制,并指出结核分枝杆菌与宿主互作机制对结核防控具有重大意义。刘教授结合本团队近年来的研究成果详细阐述了病原-宿主互作过程中如何发挥重要调控机制,对关键科学问题进行了详细解读并展望了结核病防治新靶点和新手段,为结核病新疫苗、新药物的研发奠定了基础并提供了新思路。

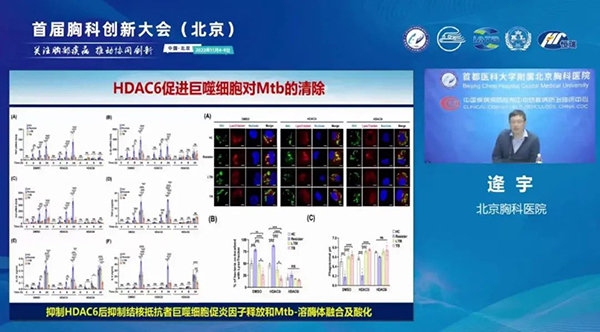

结核分枝杆菌是引起结核病的一类典型的胞内寄生菌,宿主对结核菌感染的免疫应答包括天然免疫和继发免疫,其中,天然免疫对宿主抵抗结核分枝杆菌感染至关重要。宿主在接触结核分枝杆菌后可能出现活动性结核病、潜伏感染和结核抵抗三种可能性。首都医科大学附属北京胸科医院逄宇主任的报告详细阐述了结核抵抗者的定义、流行病学研究以及固有免疫对宿主抵抗结核分枝杆菌感染的作用机制。逄教授结合团队的研究成果,指出结核抵抗者巨噬细胞具有较强的抗结核感染能力,其高效清除结核分枝杆菌感染的能力依赖于HDAC6。而基于结核抵抗者的免疫机制的研究为结核易感性筛查试剂盒的开发、结核病患者新型免疫治疗和新型结核病疫苗的研发提供了更多的思路。

卡介苗(BCG)是目前全球唯一可用的结核病疫苗,是结核病高负担国家预防结核病最经济有效的重要手段之一。但近年来多项临床研究对BCG的应用进行了评价,对BCG的保护效果存在较多的争议。最新发布的结核病年报显示,目前已有15个新型结核疫苗进入了不同的研究阶段,其中包括中国食品药品检定研究院生物制品检定所徐苗教授团队的研究成果。徐教授在报告中系统阐述了国际和国内结核病疫苗研究的进展,包括病毒载体类疫苗、重组蛋白/佐剂疫苗、全细胞/提取物疫苗、减毒/重组活疫苗等,并提出了多样性的免疫策略应用。徐教授在报告中还展望了结核病疫苗的新发展方向,并提出根据不同免疫或感染状态人群提供不同的预防需求。

04

【主委观点篇】

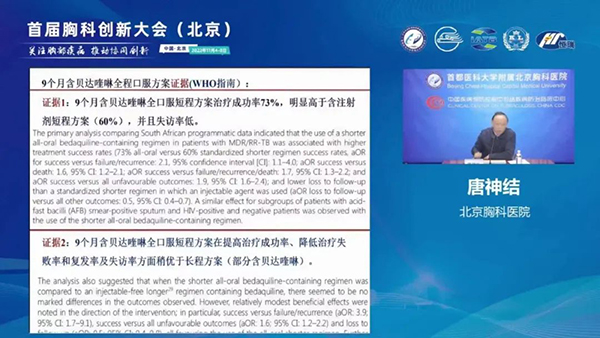

2022年WHO发布了多项结核病相关的诊治指南,首都医科大学附属北京胸科医院结核病多学科诊疗中心主任、中华医学会结核病学分会主任委员唐神结教授围绕结核感染诊断指南、敏感结核病治疗指南、耐药结核病治疗建议以及儿童结核病处理指南进行了报告。在结核感染诊断方面,WHO新推荐应用基于结核分枝杆菌抗原的皮肤试验(TBST)作为结核感染的新诊断方法,推荐应用TST和IGRAs检测作为诊断结核感染的方法,但不建议在中低收入国家作为肺结核或肺外结核诊断方法。对于敏感结核病的治疗,WHO仍推荐6个月的治疗方案,而12岁以上人群可选择4个月(包括异烟肼、利福喷丁、莫西沙星和吡嗪酰胺)的治疗方案。在耐药结核病治疗方面,WHO推荐了9个月含贝达喹啉的全程口服方案以及6个月新全程口服方案。在儿童结核病的处理方面,WHO就结核病预防、儿童结核感染、预防性治疗、肺结核及利福平耐药的诊断及结核病治疗方面都给出了相应的建议。唐教授的报告对WHO指南进行了详细的梳理,为结核病防治工作者更好的理解指南并将其应用到工作中提供了重要的帮助。

2019年,全球中低收入和低收入国家主要死亡原因中结核病仍排名前10,结核病患者的死亡大多数情况下与结核病本身相关性小,更多与其合并症控制不佳有关。国家感染性疾病临床医学研究中心/深圳市第三人民医院肺病医学部主任、中华医学会结核病学分会候任主任委员卢水华教授深入分析了“结核共患病这一被严重忽略的公共卫生问题”。卢教授通过大量的文献报告和详实的资料向我们展示了结核共患病的现状,艾滋病、乙肝、糖尿病、肺曲霉菌病、肿瘤、实体器官移植等疾病都可能造成结核病的发病风险升高。结核共患病患者的诊断也面临着重大的挑战,表现为病原学阳性率的进一步降低、影像学诊断的不典型或干扰、免疫学检测的假阴性率提升。对于结核共患病的治疗,卢教授指出,目前已有一部分结核共患病推出了诊治指南/共识,下一步应尽快建立结核共患病的队列研究以明确其发病特征、流行病学特点、发病率、死亡率以及现存预防和治疗方案的优化等,根据循证医学数据制定符合我国国情的共患病临床实践管理指南,最终实现2035年终止结核病流行这一目标。

首都医科大学附属北京胸科医院党委委员、副院长,中华医学会结核病学分会前任主任委员李亮教授进行了“我国结核病诊疗未满足的临床需求及未来展望”的专题报告。李教授在报告中指出,据2022年结核病年报显示,新冠疫情对结核病的影响仍在继续,全球结核病患者的发现呈现大幅度下降,而我国也有约1/4的结核病患者未被发现。近年来传统诊断工具逐渐被新技术完善、补充或替代,一些商业化耐药结核检测方法应用于临床,但现有结核病诊断工具仍不能满足临床需求,而结核病患者的发现模式也需要进一步完善和优化。虽然抗结核药物和结核病治疗方案逐渐被优化,但结核病治疗依然存在挑战,如药物种类少、疗程长、不良反应较大等,结核病患者的管理和支持也需要进一步加强。李教授也提出了对结核病未来诊断、治疗和疫苗研究,与综合医疗机构合作,互联网手段在结核病诊疗防控领域的应用等方面的展望,并呼吁基础、临床、防控相融合,加强协作,共同努力,向世界提供中国数据和中国经验,发出中国声音。

最后,首都医科大学附属北京胸科医院党委副书记、院长李晓北对大会进行了总结,他代表本次大会的主办方,向在本次论坛奉献了精彩内容的讲者、主持人以及所有线上参与论坛的同道们表示衷心的感谢。李院长表示,首届胸科创新大会是集结核病、胸部肿瘤、呼吸、心血管、影像、胸外科、骨外科、重症医学等学科为一体的综合学术交流盛会,旨在推动胸部疾病领域的协同创新和共同发展,提高胸部疾病诊疗和科研水平,希望交流和分享的内容能对大家的实际工作有所帮助,能够为促进我国结核病防治工作的提升做出贡献,也衷心希望不久的将来疫情退去,我们能够线下相聚,共话“终止结核病”的美好明天。

.jpg)